蕲春教育基层动态(6月5日)

蕲春县第三高级中学召开少数民族师生座谈会

为进一步铸牢中华民族共同体意识,深入推进民族团结进步事业的发展,加强各民族学生和睦相处、团结互助,营造民族团结一家亲的良好氛围,6月4日中午,蕲春县第三高级中学党支部召开少数民族师生座谈会。该校现有少数民族学生6人、教师2人,共涉及5个少数民族。会上,校领导亲切问候少数民族教师的工作和生活情况,询问少数民族学生学习生活上是否存在困难,并为他们提供帮助和合理性建议。师生们依次介绍各自民族的风俗习惯和民族特色,并分享了在学校工作和学习的感悟。

该校负责人表示,希望各位少数民族师生真正发扬“石榴籽精神”,贯彻“团结、友爱、互助、进步”理念,铸牢中华民族共同体意识,做到心中有国家、有党、有彼此,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。(吴小明)

蕲春县思源实验学校漕河校区师生包粽子迎端午

裹粽叶、填糯米、放红枣、绑线绳,在师生们的共同努力下,一个个精美的粽子“诞生”了…… 6月5日上午,一场名为“小手拉大手,浓情迎端午”的包粽子活动在蕲春县思源实验学校漕河校区举行,活动现场热闹非凡,洋溢着浓浓的节日气氛。

为确保活动顺利进行,食堂工作人员提前准备好了粽叶、线绳以及糯米、红枣、猪肉等食材。在老师们的精心指导下,同学们跃跃欲试,从填充馅料到捆绑成型,每一步都格外专注。活动过程中,老师们还分享了端午习俗、诗词等传统文化知识,让同学们在动手实践的同时,了解端午节的文化内涵,感受传统文化的魅力。(毕传高 郑文亮)

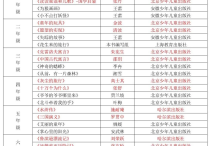

蕲春县第三实验中学被授予“全国优秀校园文学创作基地”称号

6月4日,全国文学知名平台杂志铺、教师苑联合举办的第四季“未来作家·校园文学创作基地”活动获奖公示,蕲春县第三实验中学获得“全国优秀校园文学创作基地”荣誉称号,陈新宇老师荣获“全国优秀指导老师”奖,由文学社编辑龚春红老师指导的5名学生分别获奖。

县第三实验中学作为全国100个校园文学创作基地之一,依托“蕲春清水河文学社”,积极组织开展“杂志美文诵读”“杂志主题手抄报”“杂志读后感”等一系类主题活动,激发了学生的文学兴趣和创作潜力,为全校师生提供展示自我、交流学习的机会,丰富校园生活,提升办校品味。(李俊 龚春红)

蕲春县第六实验中学株林校区举行拔河比赛

为培养学生的团队精神和集体荣誉感,促进学生德智体美劳全面发展,践行五育并举促进学生心理健康的理念,6月4日至6日,蕲春县第六实验中学株林校区利用大课间时间举行拔河比赛。比赛中,班级同学、老师们的助威呐喊声此起彼伏,让人热血沸腾。伴着一次次哨声,赛场上响起了一片片胜利的欢呼声。队员们奋力拼搏的身姿,与夏日的阳光,绘成一幅动人的画卷。

拧成一股绳,拼一种精神,这场校园拔河比赛不仅锻炼了学生的身体素质,也在无形中培养了他们的团结协作精神和敢于争先的竞争意识,更是对学生们紧张的学习生活进行减压放松。(刘萃)

蕲春县第三实验小学开展“民族一家亲”活动

为弘扬中华民族传统文化,蕲春县第三实验小学特别举办端午节系列活动,尤其针对少数民族学生开展了一系列关爱行动。6月5日上午,三(5)班的学生与学校的少数民族学生齐聚一堂,共同体验了包粽子的乐趣。

活动现场,同学们热情高涨,纷纷动手尝试。在老师和食堂阿姨的指导下,大家学习了包粽子的技巧,从选材、折叠到绑绳,每一步都认真细致。此次活动不仅加深了同学们对传统文化的理解,也促进了不同民族之间的交流与融合。此次端午系列活动,不仅让学生们感受到了传统文化的魅力,更让少数民族学生感受到了学校的温暖与关怀。(孙瑶 吕欢 宋方旭)

狮子实验小学松树林校区开展“拒绝烟卡游戏”

为呵护学生身心健康,给学生树立正确价值观,防止学生沉迷烟卡游戏,做到坚决远离烟制品,近日,狮子实验小学松树林校区开展了“拒绝烟卡游戏”活动。活动中,学校领导干部从“烟卡”游戏的起源、危害等方面向学生进行主题教育,并对各班“烟卡”进行排查,号召学生杜绝“烟卡”游戏,共同创建文明课间。同时学校也张贴了“拒绝烟卡游戏”的宣传标语,引导学生开展有益身心健康的其他课间游戏。

本次活动,使学生认识到“烟卡”游戏的危害,不仅影响身心健康发展及学业进步,还存在安全隐患,有效培养了学生们自觉抵制烟卡的意识,帮助学生建立了积极健康的学习生活氛围。(詹文轩 何文婷)

蕲春县第四幼儿园开展爱眼日系列教育活动

2024年6月6日是第29个全国“爱眼日”。为进一步培养幼儿爱眼、护眼的意识以及良好的用眼卫生习惯,蕲春县第四幼儿园枫树林园区和蕲州园区同步开展了爱眼日系列活动。枫树林园区通过护眼小课堂、蒙眼小游戏、爱眼护眼我来画等形式开展主题教育活动;蕲州园区则根据幼儿的年龄特点,通过认识眼睛构造、用眼安全你知我知、学做护眼操等形式引导孩子们养成卫生的爱眼习惯。

该园一系列主题教育活动,让幼儿懂得了要从小养成爱眼、护眼的好习惯。让我们一起呵护孩子的“心灵之窗”,为幼儿拥有一双清澈、明亮的双眼而共同努力。(杨玲 丁利华)

版权声明:版权归原作者或机构所有,转载请注明出处。